董乡哲老师近照

论长安画派的创新精神

文/董乡哲

长安画派作为新的历史时期崛起的一个有鲜明时代特色的国画艺术派别,最明显的特点和本质就是创新。她是以“五四”新文化运动为背景,以“延安新文艺运动”为动力,以马列主义毛泽东思想为指导,以反映和歌颂人民群众斗争、生产生活为主要题材的新的国画团体。正如首都美术界在1961年座谈会上所感叹:长安画派是在努力追求推陈出新的“新”,特别是“在国画新技法的发展上,可说是一个炸弹,炸开了山,就可以开辟新道路”,集中地表现了一种新气象,充满新意新情,“最重要的是有新生锐气,魄力宏大,有不可限量的前途”[1]是在“新道路上跑”、“勤于尝试、别创新格,确是直师造化”[2]。又如王宁宇在其《论〈长安画派〉》中将石鲁誉为“西北画坛上越来越见分量的创新先锋”。因而,如果说长安画派的创新渊源,可以追溯至赵望云先生二十世纪二十年代末至三十年代初,创办的提倡新国画运动的吼虹艺术社和他的一系列创新实践,那么,此后长安画派的一系列创新完全可以说是对新国画创作运动的继承和发展。所以,长安画派是为创新而生,为创新而成长,创新就是她的生命,就是她的灵魂,也是她不断锐意进取的动力。反过来讲失去了创新,就失去了她存在的价值。因此,创新做为长安画派的创作核心理念,主要表现在以下几个方面:

一、创新——长安画派的灵魂

创新作为长安画派的创作指导思想是十九世纪以来中国绘画实践过程中的一个重大突破。中华民国以来,围绕中国画革新与发展问题,不断有各种理论主张的探索与论争,出现了许多有益的理论思想成果,产生了深刻的影响。在20~30年代,参与探讨中国画发展的重要人物有康有为、高剑父、高奇峰、陈独秀、刘海粟、徐悲鸿、林风眠、林纾、金城、陈师曾、郑午昌等。康有为在他的《万木草堂藏画目》序言中,对清代绘画的因循守旧发动了猛烈的攻击。他批判“以复古为革新”、提倡“合中西在为画学新纪元”的主张,提倡宋代院画传统。批评元明清文人写意传统,号召借鉴西方写实绘画。陈独秀、吕澂在《新青年》上发表了以《美术革命》为题的通讯,激烈抨击清代画家王翚和模古风,也提出借鉴西方写实绘画的观点。徐悲鸿在《中国画改良论》中提出“古法之佳者守之,垂绝者继之,不佳者改之,未足者增之,西方画之可采入者融之”的原则。他说的西方画之“可采入者”,指的是西方写实主义绘画。在中国画教学中要不要学习西方素描的问题上,徐悲鸿及其学派与反对者进行了长期的论战。刘海粟的基本看法是“发展东方固有的美术,研究西方艺术的精英”,不过他对西方美术的借鉴,强调的不是写实主义,乃是以抒写心灵为宗旨的表现主义艺术。高奇峰在20年代曾针对国画界和岭南画派的批评,举行一次以《画学不是一件死物》为题的讲演,说绘画“是一件有生命能变化的东西”,认为中国画画家也应当学习“解剖学、色素学、光学、哲学、自然学、古代的六法”。林风眠对中国画发表过很多意见,其基本主张是“调和中西艺术,创造时代艺术”,认为中西绘画各有长短,如中国画的抒情性胜于西方机械描绘的作品,而西方近代绘画又比中国画讲求形式和独创性。中国画应当从因袭中冲出来,从中西融和中寻找一条新路[3]。陈师曾在五四运动后不久发表了《文人画的价值》,对传统文人画的特质和意义作了肯定性的分析与回答。林纾是一位古文学家,兼善山水画。五四运动中反对白话文,而后又反对借鉴西画,号召画家鄙弃“外洋新学”,唯以“古意为宗” [4]。金城对革新理论与实践都采取否定态度。“宣圣明训,不率不忘,衍由旧章”[5]是他的基本主张。40年代,艺术界集中于抗战的宣传,版画、宣传画和漫画空前发展,论争亦复暂停。40年代晚期,主持北平艺术专科学校的徐悲鸿坚持以素描作为中国画造型的基础,曾引起一些坚持以临摹、书法作教学基础的教师的反对,并招致了又一轮论争风波,双方各不让步。事实上,在画界对国画的改革进行论争的同时,说明国画改革的实践就已经展开。

(一)创新思想的与时俱进

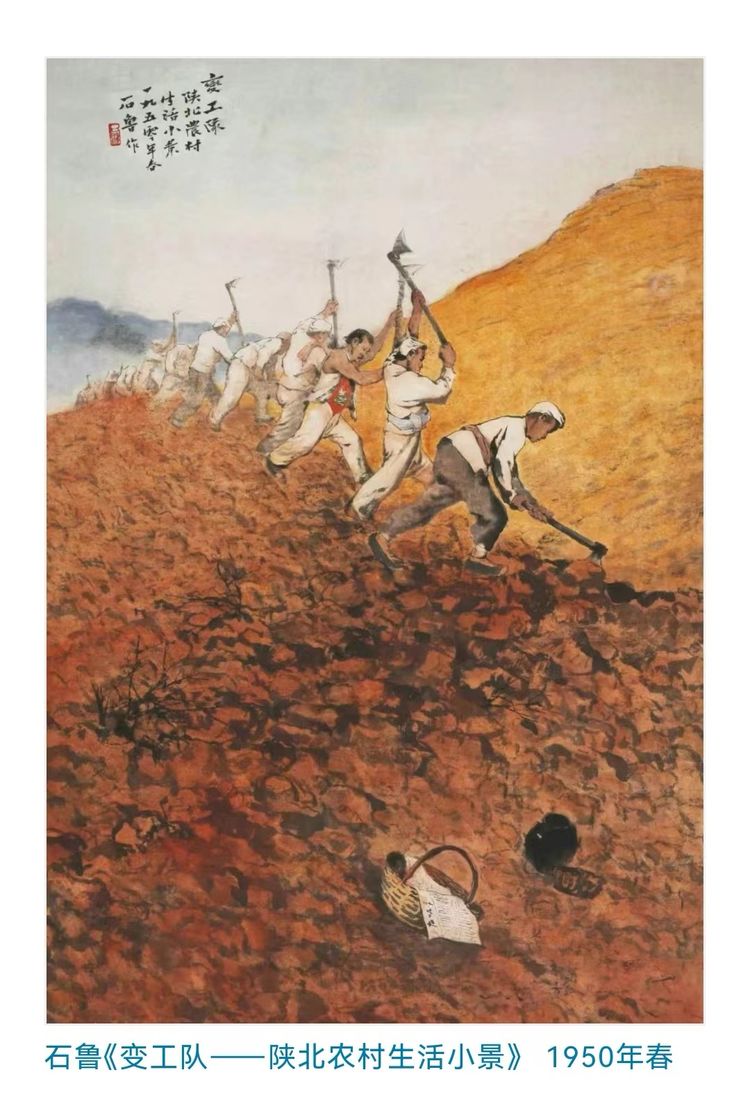

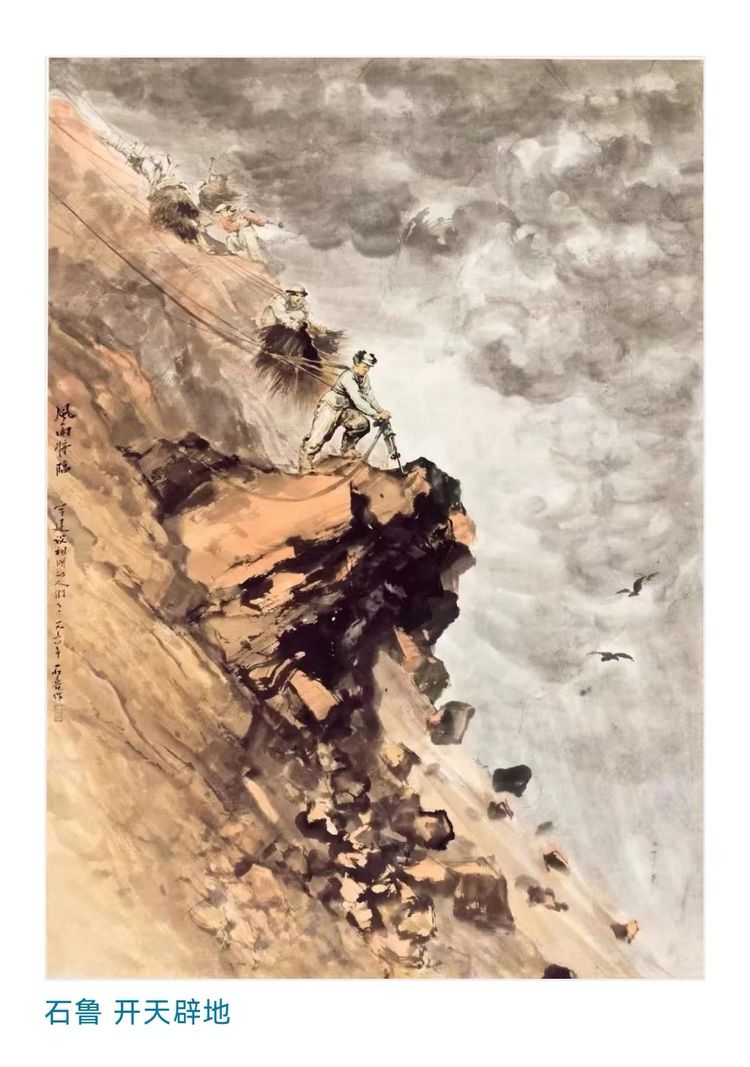

创新思想的与时俱进可分为三个阶段,首先是在五四新文化运动表现的激进的。反传统主义及欧洲社会主义运动带来的“普罗文艺”的影响下,所产生的以赵望云为中心“农村写生”、“西北写生”的创新绘画实践。其次是稍后影响力更重要的,毛泽东1942年在陕甘宁边区发表的著名的《在延安文艺座谈会上的讲话》,强调文艺“为工农服务”的“延安新文艺运动”中所涌现出来的以石鲁为首的,倡导以人民群众斗争生活为中心题材,以歌颂人民革命的功德为宗旨,利用人民群众喜闻乐见的民间通俗形式为表现特色的创作活动。比较二者,由于时代的不同,如果说前者是赵先生以极大的胆略,对旧社会、旧制度进行无情的暴露和鞭挞;那么,后者则是在新形势下以高昂的情绪对新社会、新生活的高度赞扬。如果说前者的创作纯粹是少数人在形势的启发下所产生自发的不为当时政府所欢迎的、在压抑中的艰难行为;那么后者的则是在强大的政治支持之下充分的展示自己才华的,没有压力的宽松的新时代创作。第三是49年新中国成立到五十年代中期,中国画的革新又进入了一个新的阶段。社会主义需要在更高的层次上展现自己的文化成就,时代迫切需求把发扬民族传统风格;具有中国气派的形式与社会主义的革命理想;情感内容有机地结合在一起的作品。在这种形势下和创新动力推动下,长安画派就应运而生了。

(二)创新理念的区域独特性

长安画派从它刚露头的时刻起就表现出具有一种地缘性特征的特点。石峁瓮城墙壁上的壁画,宝鸡出土的青铜器上的饕餮纹、龙凤纹、云纹、雷纹,两千年前的兵马俑。唐代韩休墓壁画中的山水画,范宽的《溪山行旅图》,就是这丰厚美术资源的土壤上诞生了长安画派。一些知名艺术家热情地称赞她把“西北的自然环境表现的显著而强烈”、“强烈地表现黄土高原和黄河浊流的独特效果”等等。故此,她的宗旨就在于是以区域性特点来表现社会主义革命内容和民族气派传统,向着有机融合创造新中国画的新境界、新形式这个目标前进。而从宏观上来讲,长安画派不同于其他画派的特点,就在于她是深深植根于先秦汉唐文化的沃土,汲取“五四”新文化运动营养,以马列主义毛泽东文艺理论为指导,以西北独特的人文社会文化生活为背景,为依托的内涵极为丰富的新画派。

(三)坚持继承传统的创新理念

长安画派的绘画手法创新从“了解整个中国绘画传统的规律”的高度出发,去“真正追本求源,而不仅是各家继承的演变”[9]。其中包括了对生硬照搬西洋绘画观念体系的批判和对攀枝折叶或亦步亦趋学习中国画传统的批判两个方面。如赵望云先生早在30年末就专注于同古典大师张大千研摹传统国画和敦煌壁画,在五十年代至六十年代美协西安分会国画研究室长期坚持摹习传统技术,以“反潮流”的坚定信念坚决抵制“素描是一切造型艺术的基础”的流行论调,重新认定“书法是中国画的基础”;在认识传统时,抓住了主体与客体、视觉与联想、形与神、人与自然等一系列矛盾方面的主次及其相互转化关系进行辩证思考。这种认识和把握传统的方式,使得长安画派的画家们深谙传统之精髓,而不拘泥皮相,因而能够据其原理在表现手法上别出心裁。

(四)创新原则“一手伸向传统、一手伸向生活”

作为长安画派的基本创新原则,一方面是把先进的、革命的理想信念,丰富的阅历、学养,与对生活的反复观察、体验、感受相联系、相沟通,另一方面又不断激发作者自身的创作灵性和探索潜能,充分表达对生活感受的笔、墨、章法。特别是1961年西安美协国画研究室,为准备那次轰动全国的习作展所拟定的创作研究计划,充分明确了长安画派创新原则的具体内容。首先,要求以马列主义武装自己的思想,树立无产阶级世界观,遵循毛泽东的文艺路线。其次,在创作实践中坚持“百花齐放,百家争鸣”的政策,遵循革命现实主义和革命浪漫主义相结合的创作理念。第三,在创作内容上,要深入广泛地表现我们伟大的时代,并在继承我国优秀传统的基础上推陈出新,创造无愧于我们时代的新国画。具体地来讲,就是要“反映时代精神”“提高作品的思想性和艺术性”,要有“自己的真切感受,诗化意境和生动的艺术形象”。第四,从绘画发生学方面要求长安画派的画家们“使生活、创作、研究三结合,……大胆创新,树立起各人独特的艺术风格”。

(五)创新的多样性

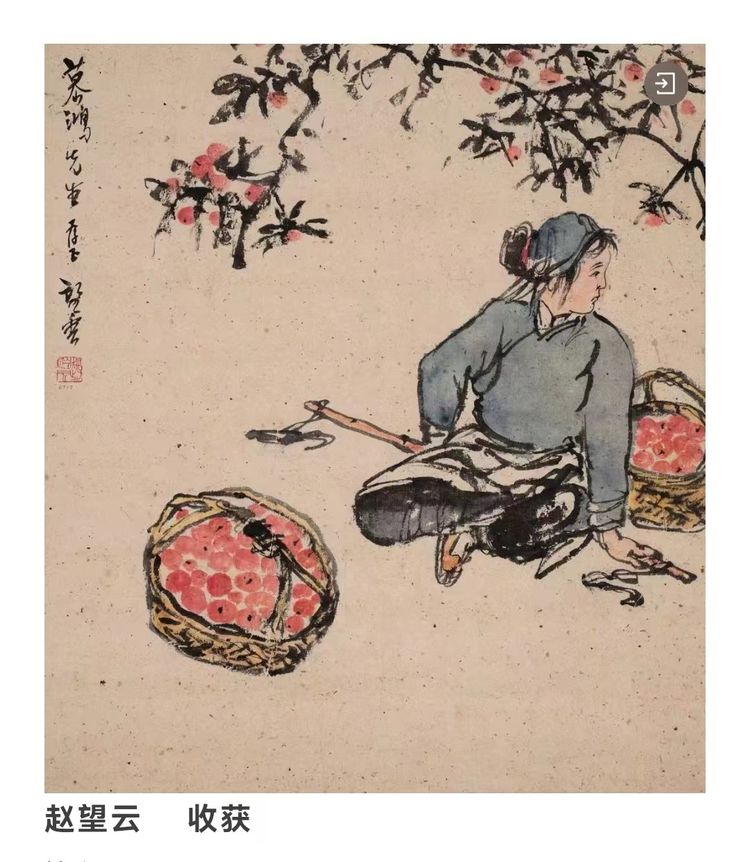

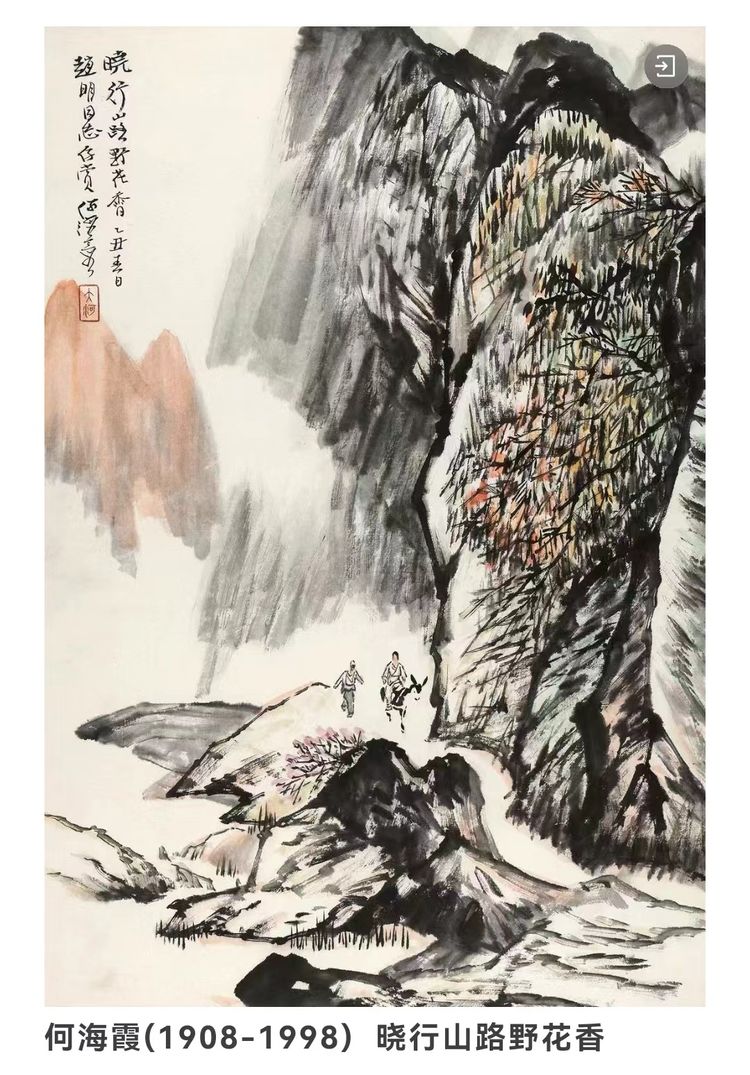

长安画派创新的独特性是提倡创作多样性的发挥,这样才使得长安画派的作品犹如繁花似锦、众星闪烁。如赵望云对关中农村迷朦而又醇浓的泥土气息、朴实而又宁谧的生活韵致进行出神入化的描写;石鲁对黄土高原的雄强厚重感的表达到五十年代末获得光彩照人的形象;何海霞笔下的秦岭山麓及不规则老稍林的模写都达到举重若轻前不见古人的妙笔;方济众笔下的风柳舞姿,那种清爽活泼的空灵感,而李梓盛则是以民歌式地反映、表现,歌颂着大西北的田园风情;而康师尧的创新则表现在他始终是在新生活或旧的题材中,寻找新的意境和新的表现手法。他脱开了传统工笔花鸟的陈陈相因,保留了线条的功力。吸收了日本画的装饰和润色,排除了它过分制作的工艺效果,从而把人们引向了新的美的领域等。

(六)创新的人格魅力

长安画派的画家们作为一个以创新为主旨新画派的成功崛起。除了是应时代的召唤,有着共同的创新理念外,还得益于他们每一个人所具有的独特的创新人格。而创新人格则在他们的创新实践过程中起着重要的作用。因而,对社会、人生的正义感和对事业的执著追求精神就构成了他们创新人格的坚毅骨架,使得他们的创新创作在方向上、可持续性输出上成为他们成功的因素之一。

长安画派的先驱者赵望云先生在《赵望云西北旅行画记·自序》中明确表示:“现值民族生存的抗战时期,人民都应各尽所能,文人以笔当枪,是应有的职责与本份。”还说:“我是乡间人,画自己身历其境的景物,在我感到是一种生活上的责任,此后我以这种神圣的责任,做为终生生命之寄托。”他是这样说的也是这样做的,在其成百上千幅的作品中,集中地表现了当时农村生活的方方面面。他以“中国美术史上前所未有的深沉的同情和分外的细腻与关注,表现着这些从不入画,被排斥于高雅艺术殿堂之外的真实的一切”。并“不是以居高临下的善良士大夫的普度众生般的同情,而是自身就是农民的本阶级的情感去自觉地热情地表现他所亲历的种种社会的不平,以图唤起社会的注意”[10]。正是基于这种思想的支配,赵望云的作品被在当时最著名的大众传媒《北洋画报》、《大公报》长期连载。叶浅予在《中国画闯将赵望云》[11]中称赞其农村写生反映了中国的真实面貌和苦难生活,“和中国人民的命运息息相关,所以赢得了读者的欢迎”,事实上,赵望云先生对事业、艺术的执着甚至高于生命。病中的他虽然只能坐在床上,就着一张旧三斗桌作画。右手也不甚灵便,划火柴点烟,用筷子吃饭都显得困难,令人惊讶的是,一旦提起笔来竟非常稳当自如,如健康时一般。他说:“画画是我的精神寄托,不画画,我干啥?”即便是到了生命的最后时刻他仍然念念不忘作画。绘画创作的事业已经高于他的生命存在。所幸的是,他的作品为我们留下了永远昭示他创新精神的载体。

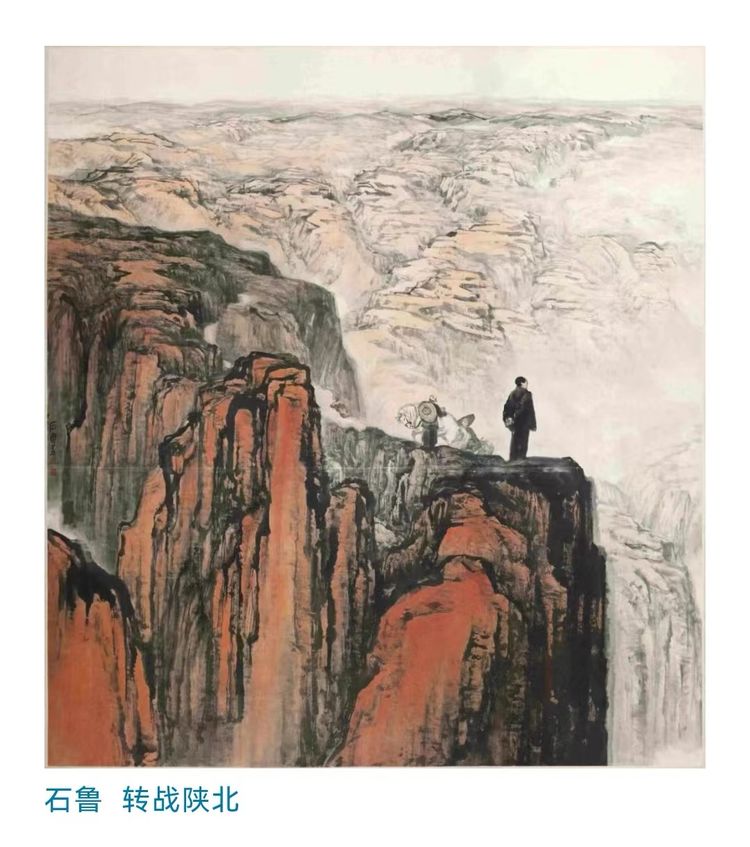

同样,石鲁作为长安画派的旗手亦与他有着相似的人格魅力。他一到延安,便改名为石鲁,除了表示对石涛、鲁迅的崇拜外,也表现出他欲将艺术的创造和革命理想统一为一体的志向,他坚定地说:“我的路子就是做革命的艺术家。”鉴于此,他认为“美术只有为人民服务才有前途,才有力量;美术只有为社会主义服务,才有价值,才有作用;美术只有反映现实才有生气,才有发展”。这就是他对自己艺术创新的方向性确定。而且,他的人格魅力还充分的体现在,他不管在顺境或逆境下都敢于说真话、吐真情,不粉饰,不屈服的个性之中;不管是在第一阶段的歌颂或是第二阶段的抗争,都是他真情实感的充分体现。他说:“我第一次带着满脚的血泡进入延安看到宝塔的时候,激动的连脚痛都忘了,……每次都很激动,这可以说是追求革命在感情上的经验,一直想找一个适当的角度表现这种感情。”他正是在这种真情的驱使下,连续创作了著名的《转战南北》、《东方欲晓》、《延河饮马》、《南泥湾途中》等作品。同样,文革十年,他的作品由对真善美的歌颂转变为对假恶丑的抗争。在这一阶段的作品,已不是对象具体的、多样性的个性特征,而是体现了艺术家倔强的棱角分明的性格。在这一阶段所画的,不管是折断的荷,从崖石间摇曳生长的兰,还是争斗的鸡,镇宇的猫,都可以使人感到一股奇崛之气。不管是满纸都用破而碎的线刻画的《华岳松风》,还是一张纸只画了两三朵落梅的《梅花》,都强烈地感受到画家压抑的个性在不屈的无言呐喊。他曾在1974年“批黑画”的风潮中题词兰花长卷:“民为天本,不似风马牛。洁者清,浊何流,不如一两胭脂点缀山河轴。”正是他此时悲愤心绪和坚强人格的生动写照。

自然,细研长安画派画家们的每一幅画,都不乏透露着这种非同一般的人格力量,而这种人格的力量则成为他们创新的动力所在。

(七)创新的团体性

长安画派还有一个与其他画派最大的不同之点就是她创新的团体性。作为一个创作群体,其共性是包含于每位画家的个性之中的。虽然各具其独特的个性,但因同处一个时代、一个地区、一个集体,拥有着共同的政治思想基础,共同的艺术主张,拥有一种互相学习、互相影响的客观条件和共同的理想,所以就形成了共同流派风格的创新路子。但是这种共同的创新模式,并不限制画派成员相互迥异的创新风格。石鲁先生评论长安画派1961年北京习作展的作品“有共同追求的东西,甚至也有些技法相同,但从个人风格来说,尽管都还不很成熟,但个人风格总有差异”。著名美术家蔡若虹先生告诫大家说:“艺术上的探索,并没有走到顶点。如果勉强制造个人风格,为风格而风格,就会走到岔道上去,与提倡风格多样化的原意背道而驰了。”然而,正是长安画派对创新风格个性化的提倡,才使得今天的长安画派呈现出丰富多彩的创新局面。综上所述,上面用七个方面大体搭建出长安画派内在的,创新精神的基本架构。由于诸创新要素是在不断地运作变化中,便辐射衍生出长安画派独特的创新理论体系,这个创新理论体系作为长安画派画家们在创作实践过程中的总结和体会,反过来指导后来的画家们的创作创新,从而使创新精神得以延续和继承。

二、长安画派的创新理论

长安画派的创新精神不但表现在其繁多的作品中,而且,也体现在他们在创新实践过程中,总结出的一系列切实可行的创新理论里。这些创新理论又反过来指导自身的创新实践,并不断提高自身的创新水平,增强了长安画派画家们的创新意识,从而使得表现新时代、新人新事的作品不断涌现,也使得长安画派的创新理论和创作实践在创新中不断发展。

长安画派先驱赵望云先生早在二十年代末(北伐战争时期)在进步文艺理论书籍的影响下就确立了从事国画改革的志向。他认为“艺术不是单纯的模仿,而应该是一种创造”、“应着重观察现实,以追求艺术创造的本质”[12]。甚至指责艺术的因袭和摹仿“不但不能助人类以前进,并且反阻碍人类生活中善的实现”[13]。他认为创新的源泉在于劳动,相反“上等阶级的骚愤便使艺术的性质流于枯穷之途”。因为“由劳动流出来的意识情感是无尽的,是新鲜的”,“劳动意识就是人类对于世界新创作关系的一种指示”。于是,这种思想指导着赵先生致力于“为人生的艺术”而创作,其直接反映现实表现农村生活和民间疾苦的作品,成为本世纪中国画坛返归民众倾向最早的杰出代表。那么,究竟怎样才能判定一个作品的优劣呢?赵望云先生则是以作品作用于人后的反映作为评定的标准。他说:“凡以媚悦一般民众的趣味视为自己的义务者是凡庸的艺术家,努力于美学底加以创作能使国民的趣味向上者是出色的艺术家。”如其所述,赵先生的作品也确实达到了这样的目的和效果。于是,四十年代初在重庆、成都一带举办的画展曾得到周恩来、冯玉祥、郭沫若、老舍、茅盾、国汉、阳翰笙等参观认同。郭沫若曾赠诗赞道:“作画贵写真,力迫当前事。释道一扫空,骚人于此死。诗情转蓬勃,秀杰难可拟。”“独我望云子,别开生面貌。我手写我心,时代维妙肖。从兹画史中,长留束鹿。赵被称为创新前锋的石鲁,不但在艺术上硕果累累,还在创新理论上卓有建树。“一手伸向传统,一手伸向生活”的这句长安画派著名的口号,加上他的艺术成就被称为“长安画派的理论中坚和艺术巨擘。”石鲁的创新画论主要体现在他的《学画录》等几部手稿中,其中在一系列问题上提出了独到的见解。他将革命现实主义与革命浪漫主义相结合的精神,视为继古开今,创作批判的纲领。提出了“生活决定精神”而“主体为人”,“物化为我,我化为墨”的主、客观关系;提出了“以神造型”、“画贵全神”的新的形神观;提出了笔墨为“主、客观交织之生命线”,“思想为笔墨之灵魂”,“意、理、法、趣”求笔墨的笔墨……等创新观点,洋溢着浓郁创新精神和辩证思维,并以主体意识的强化成为其理论体系的特征。而其创新的观点却主要体现在《新与美——谈美术创作问题》中。在这篇文章中,他首先对艺术的创新与破旧的关系进行了论述,他说:“创新必须破旧,这是艺术发展的规律。”并把它上升到思想斗争的高度来认识,认为“新与美,不仅存在于理想,而是首先生根于现实之中,根本不需要什么虚伪的粉饰”。那么,新在那里呢?新“在我们同时代人的精神世界里”,“在忘我的劳动中”,“在为集体利益而自我牺牲的精神中”,“在艺术形象的构思中”。要想有所创新,就“要看是否具有新颖和独特的处理,通过特殊的形象塑造而体现出来,这种本领不取决于天才,而是看对于生活是否有独特的见解”,他断定,“只要作者对现实生活具有正确的认识,选择富有诗意的景物构思,构思愈独特,形象也就愈新颖”。那么,若从创新的客体对象方面来讲,“艺术作品要新要美,而在形式上也要标新立异。新的艺术的成熟程度,也是从内容与形式所达到的统一与和谐的程度而论的。”反过来讲,“崭新的形式的出现,又取决于崭新的内容”,在“探求表现新内容的同时,形式必然起着相应的变化”。而创新形式就要“不断探求新的表现技法”,除此之外,形式的创新还依赖于不同时代及个人风格的多样性。但是,“个人的主观风格必须和客观对象、时代精神相统一。这种矛盾统一的过程,也是促成新形式发展的过程”。所以“根据内容的需要而大胆地在形式上创新,是艺术发展的法则”。同时,他告诫我们创新形式,还要处理好创新和继承的关系。因为“从艺术的规律来看,在形式与技法上也有相对的独立性与延续性。运用旧形式与技巧为新内容服务,求得艺术创造上的新发展,不仅是可能的,而且有不中轻视的积极作用”。接着他又对艺术创新的方向作了明确论述:“艺术创作的主要任务,是以维护新事物的成长壮大,歌颂人民的光明的前进的生活,表现新的共产主义的精神品质为根本目的。”而且,对于艺术创新的基本内涵,也有自己独特的诠释。他说:“真正艺术创作上的新奇,在于独特的表现;……是在于作者对现实生活的观察是否透辟,是否能抓住现实发展过程中最富有本质意义的环节,而且,是具体的、特殊的环节,才可能真正出奇制胜,别具新意。”同时,他又指出:“这样的创造,并非出于好奇的冲动,而是取决于作者的世界观。”那么,究竟什么是新?石鲁先生认为:“新,是不平凡的,但又出于平凡。……一个画家善于把这些平凡的现象塑造为美的艺术的形象,这就是艺术创造。”具体的来讲,“主要在于表现人的高尚的精神品质,塑造又新又美的典型形象”。故而,正因为这样的创新作品出于平凡而不平凡,是平凡的美,所以它能够像细雨润物一样溶入人们的心田,“能够唤起人们对于普通生活以新的典型感受,从而又加深对生活的热爱,有助于社会主义的意识深入于人们的精神世界”。这就是石鲁理想中创新作品社会价值的科学定义。

但是,石鲁先生并没有将创新的眼光停留在描摹现实,而是着眼于对未来的前瞻。他提倡追求革命浪漫主义的理想和现实主义精神相结合,而创新未来则是要以更深的理解现实为基础,虽然革命浪漫主义的理想与激情,在艺术创作中具有主导作用,但“只有对于现实的发展规律具有本质的认识,然后才可能站在更高的境地去概括现实的具体性”。就是说要立足现实着眼未来。总之,在这里石鲁先生十分娴熟的运用马克思主义的辩证法对当时在艺术创新过程中可能要遇到的问题作了全面的透析,深刻的揭示出艺术创新的规律,给新时代的艺术创新作了全新的诠释和理论建构,引导长安画派在画界刮起了一场强劲的西北风,从而给长安画派对国画的创新改革和自身的发展奠定了良好的基础。

当然,长安画派其它的成员对于国画创新的观点即有共性也有其各自的特点。如被誉为长安画派传薪者的方济众在其《谈艺录》就谈到,“艺术的生命,正是在于艺术家从生活中发现了任何人还没有发现的新的美和新的表现手段。这就是我们要为之终生奋斗的目标”。还说:“艺术创造的生命就在于创造,就在于标新立异,就在于揭示新的美,以开辟出人类精神世界新的生活领域。”这两段话都是将艺术创造和艺术生命密切联系,也就是说艺术的生命就在于创造、创新,艺术没有创新和创造也就没有存在的价值和意义了。对于艺术创新的内容与形式,他也认为创新是一个统一的整体。甚至说,“达不到这一点就谈不到艺术,也谈不到创造”。然而,对于艺术的创造、创新更为独特的一点就是他提出“艺术创造,总在突破自己的现状中不断前进”。所以,为了长安画派艺术创新的发展,更是为了超越自我,进一步提高自身的创新水平,他给自己立了六条规矩:

1.必须和“长安画派”拉开距离。

2.必须和生活原型拉开距离。

3.必须和当代流生画派拉开距离。

4.重新返回生活,认识生活。重新返回传统,认识传统。

5.摆脱田园诗画风的老调子,创造新时代的新意境。

6.不断地抛弃自己,也要在抛弃中重新塑造自己。这就是方济众先生能够胜任并且很好地承继、发扬长安画派创新精神的不二法门。

而何海霞先生则更将古代哲学思想中的“气”论创造性地运用到他的绘画实践之中,他在自己画集的序中说:“一幅画从作者本人到画,贯穿一个‘气’字。‘气’……表现在你所描绘的物象之中。‘气’通过艺术想象体现出来力的感觉,优美的感觉。…… 一‘气’画下来,笔由浓画到干、由干画到没有。笔的运转,补救,就是讲的‘运气’。”认为笔法的“分分合合,乱中不乱,从乱到清,从清到乱,形成一个完整的画面,这就是‘气’在画中的具体运用”。还认为“‘气’就是得物象之神韵,没有它,画就没有灵魂”。可以说如何科学辩证地用好“气”,就是何先生衰年变法的指导思想核心。其之用心、用意、用感情都统一在这一口“气”之中。

三、长安画派对国画形式的创新

如前所述,长安画派的先驱们都提出了形式的创新要标新立异,那么究竟怎样才能做到标新立异呢?艺术家们并没有停留在理论的探索上,而是以创新的实践去论证他们的理论的可行性。相反创新实践又进一步充实和整合着他们各自的创新理论。因此,如果说内容的创新依赖于形式的创新的话,那么,形式的创新则是建筑在绘画技法革新的基础之上的。对于此,石鲁先生曾说过:“要探索新形式首先就要从表现方法开始,特定的内容要求相应的形式。”如赵望云先生的写生,在构图上立足于西方焦点透视的结构形式,不论在其横幅或立轴中,都有着与古代传统山水画章法迥然不同的意味。在笔墨上,他认为笔墨本身的表现并非目的,它只应该为表现个人的感受、意趣服务。他说:“浓也好,淡也好,作画的人和看画的人都各有偏爱,不过要画好一张画,除了应注意笔墨与取材外,更重要的是使画面具有一种意境,以及由这种意境带来的艺术情趣。”在绘画实践中,他采用了独具一格的笔墨形式,在没骨法的块状用墨和点、线皴擦中,力求准确地表现出环境之真实,又体现出笔墨自身的韵味。特别是赵望云先生用参差变幻的复杂用笔和浓淡积破等丰富墨法,在虚实相生的结构处理中,创造性地完成了对复杂树林的具中国笔墨意味的准确表现。被画界普遍认为是在中国美术史的形式表现上,即迥异于传统和当代其他画家,又具有独创和开拓性的价值。这种以强烈的表现现实,借鉴传统技法,而不囿于传统陈套,以写生为基调大胆独创的精神,及朴实、平易、自然、清新的独特风格,一直影响着一代又一代的长安画派传人。赵望云先生到了晚年,他的笔墨已经到了炉火纯青的地步。据赵先生生前挚友书法家陈之中的回忆:“他晚期画画已经完全不考虑笔墨技巧了,画些什么,也用不着去想,他熟了,腹稿多,到了不经意、自然而然的地步。等老伴给墨盒里倒一点水,他蘸一蘸就画起来;墨枯就枯,湿就湿。宿墨就宿墨,用笔也不讲究,但是画面很有空灵感。”正所谓无为而为,无法而法。他不是为作画而作画,而是在画感觉、感受、感情,并从中寻找表现的规律,最终达到国画的最高境界。

而石鲁的形式创新则在较高的程度上受古代哲学的影响,主张天、地、人的统一,这种宏观意识总是自觉不自觉地体现在他的艺术中,并以人在自然、宇宙中的主观能动性为特征,形成了新的天人合一观。认为“物为画之本,我为画之神”,“生活之主体为人”,从而赋予天、人关系以新的意义与内涵。具体的来讲,石鲁先生的形式创新在前一阶段,主要是追求和探索笔墨的表现力,即对新内容的适应性。如他画南泥湾附近的大山,集泼墨、积墨、破墨以及类似的斧劈皴、拖泥带水皴种种传统方法于一炉,而又自成一格。而后一阶段则是对笔墨形式风格的加强。在这个时期他十分强调书法入画。强调笔线的形式趣味和力量。线的金石味道,墨的淋漓、空灵,构图的出奇制胜,使得他的画作表现出一种刀刻般的坚利,铁丝般的盘结,尖石般的峭拔之线描和酣畅奔放的泼墨。然而,石鲁先生的形式创新并不拘泥于创新实践,在形式创新的理论上则更是独树一帜。在这方面,他把中国画的特征归结为是“程式化”即:美的方法,美的分析,程式、配方和科学公式。强调:“没有程式方法,就没有神,没有劲儿,没有形而上。”他认为“形而上”就是中国画的色彩、笔法、透视、造型的综合所表现出来的“更高的真实”和“精神”,这就是中国画的妙处所在。其《学画录》便是他形式创新理论的基石。具体地谈到技法时石鲁先生有一句著名的话:“笔墨当以意理法趣求之。”可以说,这就是他对形式创新中的技巧问题的总概括。并认为这是“不可变者规律”。他还说“思想为笔墨之灵魂”,并“最忌虚情假意、无情无意”。反过来讲,“笔情、墨情见于笔意”。在这里最重要的是他明确了意与物之间的关系,“故言笔墨,意当随物理。物为本,意为变,因物而生意,以意而托物,方可穷物而尽意也”,而意则“取理统于一画”。其法则被规定为意与理的关系,并认为法是一种规律,是“自然社会之规律乃先天之法,艺术人为之规律为后天之法”,又说“法自画生”,又源于“受”。那么什么是“受”呢?“夫一画含万物之中,画受墨,墨受笔,笔受腕,腕受心。如天之造生、地之造成,此其所以受也”。可见意理法是三位一体的创新之至理的精髓。但是,石鲁先生并不以此为满足,“故艺求法则,虽以统一为定法,然矛盾变化为活法,笔趣之谓即在于求活矣”。因为“求活之谓亦在韵趣,无趣则不深不广”,要想得到这活的韵趣,石鲁认为要从深、生、精、脱四个方面来把握。所谓求其深,即“苍而不失于老秃、……繁密而不混于杂乱、破而愈完、纷而愈治、……等等,皆一反一正,以刚克柔、以柔克刚之理”。并要“着意于疏,即着眼于密,须彼此互相乘除,故疏不嫌疏、密不嫌密矣”;谓求其生,即“皆求笔之状物传情、深入其理、曲尽其态也”;求其精即“由繁及简,达乎精纯,……故精益求精,……力求语不惊人死不休”;而求其脱者则是“意到笔不到之意,乃了于无法”。就是说要以“意到神足为要”,“意到神生,虽笔不到,观者自有想象余地。……是谓之动情而生思也”。这里所讲的就是创作之初的思想准备。也就是在寂静中积攒着创作的能量,待其质变时的灵感爆发。可以说,这里饱醮万物万事之象的意,则成为求韵趣之活的活水源头。因为“以形命笔者,则兢兢于形;以法命笔者,则拘于定法。唯意命笔者则笔活,而意不通理法则无趣”,“故曰,意全则神而明之,下笔如有神矣”。石鲁先生将其解释为“是无法而法的直觉表现 ,笔墨渗化之中偶然的随机性,胸有成竹的任意而为”。综上述,石鲁先生的国画理论,创造性地把辩证思维巧妙地溶入其中,把深邃的哲理,深入浅出地发挥的淋漓尽致。这种从绘画实践中诞出理论的方式,又一次论证了“实践出真知”的精准。

之后的长安画派艺术家们不但很好的继承了长安画派的创新传统,而且也各具其创新特点。方济众先生就十分重视这一点。他说:“必须学古人,但绝不雷同于古人;也要学洋人,但又不能雷同于洋人;还要学今人,但更不能雷同于今人;同时还要尽可能地做到自己的作品不要雷同于自己的作品。”其核心就是创新、出新。他创新特点即是将民间艺术古朴天真的性灵贯注到写意文人画,反过来又用写意文人画的格调造诣升华了民间艺术,使二者有机的融为一体。在具体的技法上方济众强调用笔主要特点是不拘泥于传统书法用笔的公式,而是取其轻重疾徐、抑扬顿挫的节律以抒写自己的性情。具体的来说他用笔的特征是:“柔软而富有弹性,四面出锋,挥洒钩勒,皴擦点染,比较自如。……意帅笔,笔帅墨,墨化于水而分干湿浓淡,然后在纸上展开技巧表现的无限空间。”而在笔与墨的运用中,他独创性的提出水在笔墨运用的作用,“笔和墨只有通过水才能把两者微妙的关系结合起来,才能达到笔精墨妙的境界”。在画面的处理上,或三实而一虚,或三虚而一实;或上实下虚,或下虚上实,以虚实、开合、争让等等基本手法中演绎出千变万化的丰富画面。成功地达成了拥有自己个性的风格塑造。当然,其他长安画派成员在艺术创新中也各具特色,在此不再贅叙。

四、正确外理继承与创新的关系是长安画派创新实践过程中首先要解决的问题

虽然创新是长安画派的本质特征,但创新并不是凭空产生的。更不意味着要抛弃传统。问渠那得清如许,为有源头活水来。相反创新的成功与否则更取决于对传统继承的程度与方式。长安画派对自身继承水平的总评价是从“了解整个中国绘画传统的规律”的高度出发,去“真正追本寻源,而不仅是各家继承的演变”[14]。其中心思想是对生硬照搬西洋绘画观念体系和对传统攀枝折叶亦步亦趋学习的批判。而也正是他们这种对于继承方式持有的差异性,从而使得他们的创新各具千秋。如赵望云先生早在30年代末即专注于同古典派大师张大千研摹传统国画和敦煌壁画,他认定“书法是中国画的基础”。在对待传统的继承和创新的关系上,长安画派先驱们都有着自己的理论观点。赵望云先生在1972年题赠青年画家时说:“传统艺术法则在初学入门时加以钻研确有必要,但进入从事艺术创作阶段则更需以现实物象为师,以宇宙间的自然社会为摄取题材的源泉,进而脑手并用,俾能达到适合社会主义需要的新的艺术境界。”具体的来讲就是“一应临摹古代画家之不同法则,例如其章法、构图、笔法运用,认真体会作者的笔法和特点,以充实初学之基础。其二更需认真深入观察一切现实中的事物,如自然界万物之结构,社会上各阶层人事之特征;对现实事物应有广泛的认识和足够的了解,以期达到在创作上自我风格独创之目的”。而石鲁却是在刻苦攻读《文心雕龙》和《石涛画语录》的基础之上,从整体规律和根本环节上破空而入,特别注重艺术思想和美学观念上的“自我改造”。而且进一步把它具体化为“一手伸向传统,一手伸向生活”的创新准则。认为“摸索适应新内容的新形式的关健”是要学习“整个民族艺术的规律性”,根据“古人彼时彼地的感觉、材料”及“此时此地的印象去寻求特有的表现方法”,而且“我要有我法,但我法又要与古法的一般规律特点相通,也就是要合乎美的法则”。要从“美学观点、哲学观点也就是美学规律来找”中国画的科学性。甚至在临终的时候还说:“素描、水彩……凡是对我们有用的都要吸收,但不能以它们为基础。中国画的基础是书法……”,不但体现了他对传统继承重视,还真挚地传达了继承传统的方法。方济众先生也认为对待传统只能是“借鉴”,因为“由于习惯势力的熏陶和生活感受的不足,及高远、深远、平远、远小近大、丈树、寸人等等陈规的束缚,即使我们已经走进了五彩缤纷的广阔天地,也总会感到兴味索然。”而被称为鬼手的何海霞先生则对此表达地更为直率,要以“古为今用并注入现实生活精神、又不断吸收外来营养”。总之,由于他们的带动,长安画派的艺术家们都能够正确地认识、对待和处理传统的继承与创新的关系,才使得长安画派的创新成果颇丰,后劲充沛。从而将创新实践与对传统和创新关系的处理相结合,与创新人格及与时俱进的形势结合,构成了一个浑然一体的长安画派创新精神体系。随着新时代的到来,新思想、新观念不断更新迭代,人们对国画艺术的欣赏鉴赏水平也在不断的提高,同时也对艺术创作产生更高的要求,长安画派画家们的创新精神也弥久常新,不断地创作了出符合新时代、新理念和新风尚的新作品。

注:

[1]《新意新情——西安美协中国画研究室习作展座谈会记录》载《美术》双月刊1961年第6期

[2]《潘天寿论画笔录》上海人民出版社,1984年6月版

[3]《艺术丛论》,正中书局,1936年版。

[4]《春觉斋论画》。

[5]《画学讲义》。

[6]王森然《群众画家赵望云》,《大公报》。

[7]《大公报》1928年6月9日僧岩(王森然)撰《群众画家赵望云》。

[8]《赵望云塞上写生》冯玉祥序,1934年10月20日。

[9]《新意新情——西安美协中国画研究室习作展座谈会记录》,《美术》1961年第6期

[10]林木《二十世纪中国画坛“为人生”思潮的先驱——论赵望云的艺术》《长安中国画论集》上9页,陕西人民美术出版社1997年版

[11]载《人民日报》1981年5月9日。

[12]《赵望云自述》。

[13]《赵望云早期画论选辑》。

[14]《新意新情——西安美协中国画研究室习作展座谈会记录》,《美术》1961年第6期

董乡哲一一陕西省社会科学院书画艺术中心特聘研究员

董乡哲,男,1954年2月岀生,陕西西安人。原陕西省社会科学院文学艺术研究所聘为研究员。研究方向:唐诗与传统文化等。

自《试论薛涛之姻缘》一文后,相继发表了《元薛关系新探》《薛涛其名.薛涛心理模式初探》、《薛涛心理模式再探》、《突破惯性的多维考察》、《浅谈古秦王的东方情结》、《回归自然.谈中小企业制度改革》、《不仅仅是要进一步税改》等论文。其中《突破惯性的多维考察》一文,首次将物理学中惯性概念纳入哲学范畴,引起学术界的广泛关注。还有《玄奘精神与西部文化研讨会述略》、《论长安画派的创新精神》、《玄奘精神与西部文化研讨会述略》、《阿赖耶识探源》、《茶文化与佛教漫谈》、《石鲁画论浅析》、《 大兴善寺前身——陟岵寺探源》等论文发表。

曾主持国家课题《黄天厚土.诗经与楚辞的民族文化背景研究》,西安市课题《西安科学发展与经济可持续发展研究》获二等奖。

曾参与梁鑫哲《长安画派研究》、王友怀《昭明文选注析》的编纂。专著《薛涛诗歌意释》、《温庭筠诗集译意》、《鱼玄机传》、《张枯诗集译意》、《孟浩然诗集译释》、《皮日休诗集译意》等书所阐述的观点,更是站到了该学科研究的最前沿。

(责任编辑 姜丹)